О бедном ло(со)се замолвите слово

Nov. 22nd, 2014 11:57 pmПрежде «зачитал» - это значило: замошенничал книжку, взял почитать и не отдал.

... «Потом был зачитан проект резолюции».

... «Потом был зачитан проект резолюции».

Лингвист Максим Кронгауз жалуется, с примерами, на слишком быстрые изменения в русском языке. Статья, по-моему, не особенно интересная, - Чуковский в своё время жаловался на то же гораздо красочней, - но есть смешная метафора, описывающая, что именно и почему его раздражает:

"Как-то, роясь в интернете, на lenta.ru я нашел статью об эскимосах, часть которой я процитирую: «Глобальное потепление сделало жизнь эскимосов такой богатой, что у них не хватает слов в языке, чтобы давать названия животным, переселяющимся в полярные области земного шара. В местном языке просто нет аналогов для обозначения разновидностей, которые характерны для более южных климатических поясов. Однако вместе с потеплением, флора и фауна таежной зоны смещается к северу, тайга начинает теснить тундру, и эскимосам приходится теперь ломать голову, как называть лосей, малиновок, шмелей, лосося, домовых сычей и прочую живность, осваивающую заполярные области. Как заявила в интервью агентству Reuters председатель Эскимосской Полярной конференции Шейла Уотт-Клутье (Sheila Watt-Cloutier), чья организация представляет интересы около 155 тысяч человек, «эскимосы даже не могут сейчас объяснить, что они видят в природе». Местные охотники часто встречают незнакомых животных, но затрудняются рассказать, так как не знают их названия. В арктической части Европы вместе с распространением березовых лесов появились олени, лоси и даже домовые сычи. «Я знаю приблизительно 1200 слов для обозначения северного оленя (а не снега!), которых мы различаем по возрасту, полу, окрасу, форме и размеру рогов, – цитирует Reuters скотовода саами из северной Норвегии. – Однако лося у нас называют одним словом „елг“, и я всегда думал, что это мифическое существо»..." |

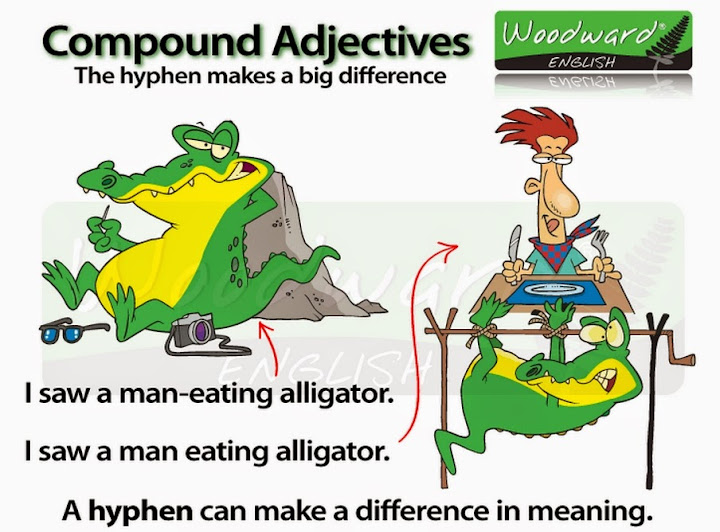

И неожиданное: "Любить букву "ё" - сегодня признак патриотизма (Cолженицын, например, "опоздал на самолет, потому что расставлял точки над «ё»")." Вот чёрт, что же делать? Не хочу становиться правильным патриотом. Но ведь различение "е" и "ё" нужно хотя бы "для того, чтобы фраза "В сборнике на л.54 есть несколько записей и помет писца" не останавливала на себе воображение дольше, чем она заслуживает."